ARTIGIANATO DEL COTTO

Castel Viscardo è noto per la sua antica tradizione nella produzione di laterizi artigianali, tanto da essere chiamato il “Paese del cotto fatto a mano”. Questa tradizione, documentata da quasi cinque secoli, è l’unica conservatasi ininterrotta nella zona di Orvieto: la sua più antica attestazione risale alla produzione di calce nel 1541, e si sviluppò congiunturalmente come complemento all’attività agricola. Nel Cinquecento, il paese ospitava ben quattro fornaci di mattoni, gestite da mastri locali. Risale al 1595 la prima attestazione di un lavoro di fornace commissionato da parte della città di Orvieto per la costruzione di una strada, la quale attesta la rilevanza di Castel Viscardo come centro produttivo, nonostante il numero ridotto di abitanti, e inaugura un periodo di intense relazioni commerciali tra i due centri.

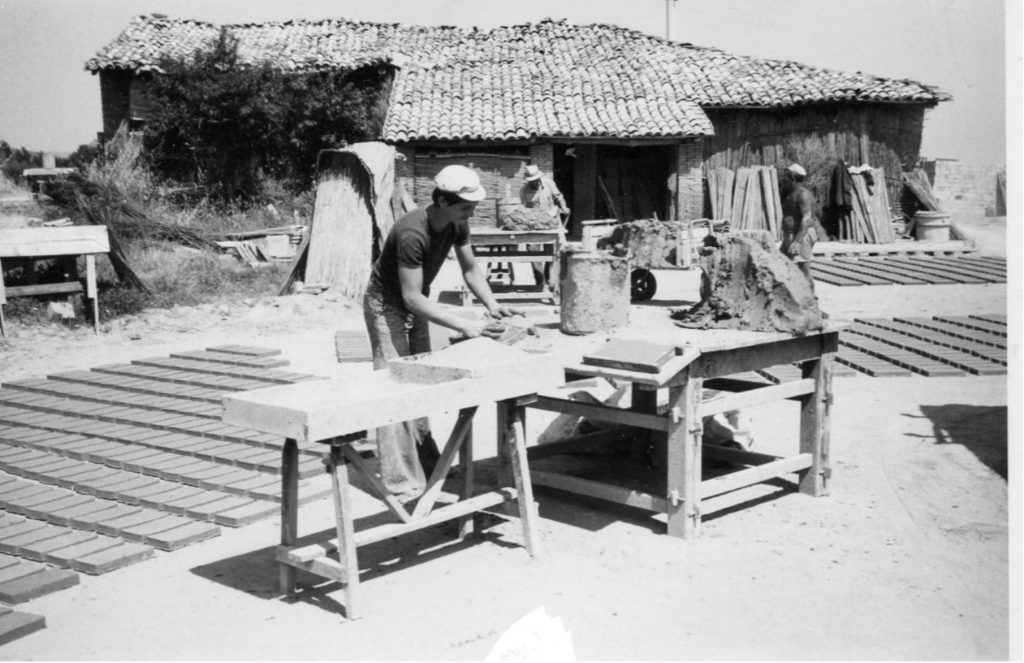

Sono le speciali condizioni del luogo ad aver permesso il precoce sviluppo e il perdurare di quest’arte: l’abbondanza di argilla locale, la quale è di una varietà unica nel suo genere data la sua composizione mineraria ricca di calcare, che gli conferisce una caratteristica colorazione tendente al giallo paglierino; il clima mite e regolare che facilitava la programmazione dell’essiccatura e della cottura; la disponibilità di legname necessario alla cottura dei laterizi, realizzata nei tipici forni circolari “a pozzo” (altra peculiarità che contraddistingue storicamente questa manifattura).

Fattori chiave per il successo di questa manifattura sono stati probabilmente l’importazione di, e la conseguente collaborazione con, artigiani oriundi provenienti dal contado perugino (in particolare Marsciano e dintorni), principalmente impegnati nella produzioni di laterizi, ceramica, vasi e pignatte, i quali si stanziarono a Castel Viscardo nel XVI secolo.

Il sostentamento costante offerto dalla produzione del cotto consentirebbe di spiegare il crescente impulso di rinnovamento urbanistico dato al centro dal marchese Orazio Spada, entrato in possesso del castello nel 1641 quando quest’ultimo passò alla moglie Maria Veralli, in seguito alla morte del padre e precedente signore e feudatario Giovanni Battista Veralli.

Le fornaci hanno continuato nel corso del tempo a ricoprire un ruolo centrale nell’occupazione del paese, tanto che nel 1830 si sottolineava come dal Comune non fossero state imposte altre tasse perché non necessarie, in quanto la popolazione di occupava stabilmente “anche nell’Inverno nelle fornaci di Calce, e di Mattoni”, confidando che le classi più indigenti avrebbero avuto la possibilità di trovare un modo per sussistere. Nel 1844 se ne contavano addirittura sette (o otto), instaurate «da tempo antico e per particolari Rescritti», mentre nel corso degli anni 20’ del novecento erano attive contemporaneamente ben 18 fornaci.

L’arte della fornace continua ancora oggi ad accompagnare la storia di Castel Viscardo e quella dei suoi abitanti, da sempre impiegati tanto nella lavorazione agricola quanto nella produzione dei laterizi. La realizzazione del “Cotto fatto a mano” di Castel Viscardo conserva ancora e vivifica la sapienza e i gesti degli antichi maestri, basandosi su quelle stesse materie prime che hanno rappresentato, e tutt’ora rappresentano, la ricchezza insostituibile del territorio.

Alla tradizione si è aggiunto negli anni il contributo della tecnologia. A fare da spartiacque fu ad esempio l’introduzione dei primi pavimenti al coperto riscaldati, che consentirono di protrarre efficacemente la produzione anche durante i mesi invernali rendendo possibile l’asciugatura dei mattoni indipendentemente dalle condizioni climatiche, dando così un impulso decisivo alla produzione, resa infine in grado di sostenere la domanda crescente.

Solleone e Solleone dei piccoli

Quello dei fornaciari era un lavoro di pochi mesi all’anno, dato che l’inverno a causa delle condizioni meteorologiche avverse e dell’umidità non si poteva praticare l’asciugatura dei mattoni (la quale veniva eseguita all’aria aperta ponendo i pezzi direttamente al sole). Ciò ha fatto si che tale categoria non godesse di ricorrenze festive legate al proprio lavoro, come poteva essere il caso invece dei braccianti agricoli. In epoca recente comunque (non prima del XIX sec.), si è imposta la tradizione di svolgere dei festeggiamenti in occasione del così detto Sol leone o “Solleone”, con cui si indicava in gergo il 21 di Luglio, data che coincideva pressapoco con l’entrata del segno zodiacale del Leone – simbolo tradizionalmente legato al sole, un tempo elemento portante del lavoro del fornaciaro in quanto rappresentava l’unica fonte di energia disponibile per eseguire l’essiccazione dei laterizi. Il Solleone poteva essere accompagnato dalla celebrazione di una messa ad hoc per gli artigiani e dalla premiazione dei fornaciari più anziani che si erano distinti nell’esercizio continuativo della loro arte. Ancora oggi il Solleone viene festeggiato sebbene in forme più secolarizzate, con pranzi e banchetti che riuniscono in allegria operai e proprietari delle varie fornaci.

Dal 2022 l’Associazione Turistica Pro loco di Castel Viscardo ha deciso di dare risalto a questo momento dell’anno, così simbolicamente centrale per la comunità paesana, organizzando un festival musicale concomitante. Il “Soul-leone”, questo il nome dell’evento, si tiene presso il belvedere del parco del Pinaro, “Luogo del cuore” Fai nel 2020 e sito di grande rilevanza sociale per i cittadini.

Sempre in anni recenti si è imposto anche il “Solleone dei piccoli”, attività ludico-educativa rivolta a bambini e genitori in cui, con l’aiuto di alcuni fornaciari volontari che forniscono materiali e competenze, si insegna l’arte del modellamento dell’argilla e si contribuisce alla valorizzazione di quei gesti che hanno scandito la vicenda storica della comunità castellese. il gioco si trasmettono così valori quali l’operosità e la creatività e l’importanza della conservazione del passato.